Reflexões sobre sexo e nudez no cinema

Texto publicado originalmente na newsletter para assinantes do financiamento coletivo do Feito por Elas em 21/07/2022.

Essa semana eu estava pensando nas últimas discussões do Twitter (que são muitas) e queria trazer uma, especificamente, para cá. São vários assuntos mais ou menos interligados, mas vou tentar dar ordem na bagunça que passa pela minha cabeça, então senta que lá vem textão!

Trata-se da forma como alguns jovens têm abordado representações de sexo no audiovisual. Tudo começou com um perfil postando sobre como gostaria de ter um “botão para pular cenas de sexo” em filmes, assim como existe a opção de pular a abertura quando se está maratonando uma série. A pessoa depois disse que estava brincando, mas o tuíte já havia viralizado, com diversas pessoas apoiando, utilizando argumentos que iam do desconforto com conteúdo sexual ao desejo de ver filmes com toda a família.

É interessante esse último argumento porque a classificação indicativa serve exatamente para isso: diferenciar os filmes que são considerados “para toda família” (incluindo crianças) daqueles que são para pessoas mais velhas. A distinção entre esses patamares etários pode ser questionada (e sexo geralmente é mais liberado que violência), mas existe como uma uma linha guia, uma “indicação”, como o próprio nome já aponta.

Já o primeiro argumento é de cunho muito pessoal e subjetivo e cabe a cada pessoa saber de seus desconfortos e gatilhos em relação aos filmes que assiste. Como exemplo anedótico, devo dizer que tenho uma amiga que é extremamente sensível a cenas violentas, mesmo sabendo que é tudo falso, efeitos especiais (práticos ou digitais), que faz parte da magia do cinema. Ela fica mal mesmo. A solução encontrada é sempre buscar filmes mais leves, ou mesmo filmes de aventura ou ação que tenham o espírito de sessão da tarde e, claro, fugir dos filmes de terror. Ela poderia até tentar ver a esses até mesmo pulando as cenas mais tensas ou explícitas de violência, mas opta por não fazer isso. E os filmes violentos continuam existindo integralmente para quem os aprecia, assim como continuam também sendo assistidos por entre os dedos por outras pessoas que não gostam de imagens violentas.

Essa talvez seja a chave da discussão. Muito do argumento de pular ou não um conteúdo que lhe desagrada desanda para afirmações sobre o desejo de que nada relacionado a isso deveria existir. Porque “eu” (no caso, a pessoa em questão) “não quero“.

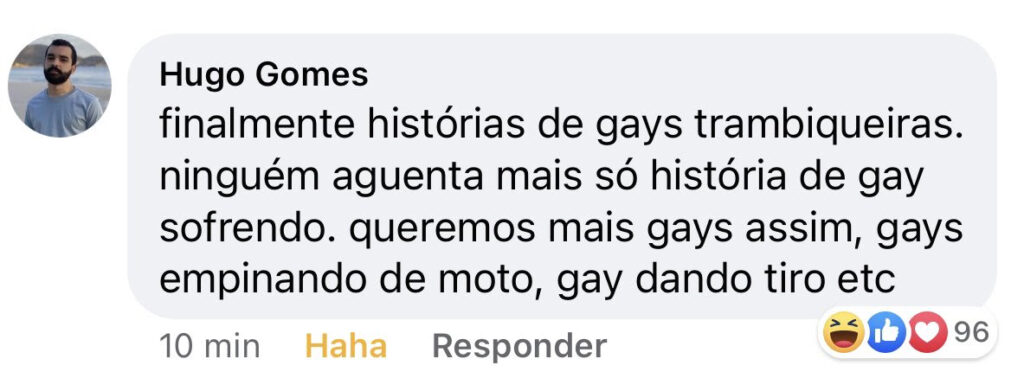

Tem um ponto sobre a idade das pessoas com essas concepções, geralmente bastante jovens. Muito se fala sobre o fato de a geração nascida à partir de 1990 ser a que menos faz sexo, isso desde 1920, segundo essa pesquisa. São inúmeros fatores que podem levar a isso e vou me abster de tentar analisá-los, pois foge da minha alçada. E isso pode ter relação com o desejo de sumir com as cenas de sexo, entretanto não é possível afirmar categoricamente. Mas em se tratando dessa sede de censura, por um lado talvez seja possível detectar justamente um caráter geracional, como mencionam a comunicadora Lana de Holanda e o youtuber Thiago Guimarães no print abaixo. Por outro, não seria, talvez, o caso de se tratar de uma pequena mas vocálica parcela da referida geração? Também não posso afirmar, mas suspeito que seja o caso, ainda que essa parcela perpasse até mesmo grupos progressistas.

Há uns cinco anos eu estava na plateia de um debate sobre literatura e me surpreendi com duas jovens, sentadas na primeira fileira, que se apresentaram falando que eram feministas e que consideravam que nenhum livro ou filme deveria ter cena de nudez “porque não acrescentava nada”. Nada. Nunca. Toda cena precisa necessariamente acrescentar algo na trama? O que é “acrescentar“? Uma ação ou imagem corriqueira não pode nos informar sobre desejos internos, crescimento e desenvolvimento das personagens, ou mesmo criação de atmosfera e compreensão do universo em que a história se passa? Para essas garotas, toda nudez é inerentemente objetificada, como se um corpo nu não pudesse ser um corpo a ser apreciado na singeleza que é ser apenas um corpo, mas como se, por outro lado, também existisse algo inerentemente errado em desejar um corpo de outrem ou de querer ter o seu próprio exposto e desejado. Toda nudez será castigada?

Eu sempre menciono em cursos a cena linda de Entre o Amor e a Paixão (Take This Waltz, 2011) da Sarah Polley, que mostra um grupo de mulheres de várias etnias, várias idades, vários formatos de corpos, tomando banhos juntas no vestiário de uma piscina. Uma exposição de corpos com tamanha naturalidade e beleza! Singela, mesmo.

Mas, por outro lado, toda imagem sexualizada ou erotizada, necessariamente é objetificada? Objetificar implica em transformar em objeto, retirar a agência. A ideia de que um corpo erótico seja sempre objetificado implica na crença de que nenhum pessoa, nunca, tenha algum desejo que perpasse seu corpo. Implica, mesmo, até no julgamento moral sobre fetiches.

Um dos meus desgostos com o recente filme Pleasure (2022), de Ninja Thyberg, é justamente esse: ao abordar a indústria do cinema pornográfico, a diretora parece partir da premissa (a meu ver, puritana) de que todo tipo de fetiche e erotismo é inerentemente errado e por isso sua exploração audiovisual é moralmente questionável. Acho que isso se alinhou com o que Rosana Íris e Beatriz Saldanha comentaram no podcast do Feito por Elas sobre ele. A cineasta esquece que o problema, no final das contas, é a exploração capitalista dos corpos e que o erotismo, por si só, se alimenta do cotidiano e já foi apropriado por todas as artes anteriores à sétima. Por esse motivo gosto tanto do perfil Whores of Yore no Twitter: que posta fatos históricos sobre sexualidade no passado, mas também obras que exploram essa temática.

O problema se configura, obviamente, quando não existe consensualidade nas práticas, olhares e expressões, mas isso deveria ser sabido.

As pessoas no passado também tinham desejos, fantasias e fetiches e arte sempre esteve aí para captá-los

A escritora Clara Madrigano expressou opinião similar poucos dias atrás, quando uma autora, Colleen Hoover, foi acusada de “romantizar a traição“.

Eu não vi os tuítes originais da treta e nunca li a autora citada, assim como Clara afirma nunca ter lido. Mas o que ela destaca em seus tuítes é a tentativa de usar a sua própria régua para medir o interesse dos outros pela obra. E entram aí dois pontos.

Primeiro que toda obra é aberta à interpretação do público. A montagem final de um filme, por exemplo, se faz no olhar da pessoa que o assiste, filtrada por suas experiências. Toda obra é política e discursiva, toda obra tem intencionalidade, mas ninguém tem controle sobre a sua recepção. Elle (2016), de Paul Verhoeven, por exemplo, tem algumas sequências de estupro que me deixaram incomodadíssima quando o assisti. Mas conheço outras mulheres, inclusive feministas e críticas de cinema, que adoraram ele. E está tudo bem. Sigo gostando de outros filmes do diretor, inclusive.

A segunda, e eu acho que aí é um ponto sensível, é a percepção generalizada de que toda forma de representação implica em um endosso. Com isso, criar personagens detestáveis, com ações moralmente questionáveis ou retratar violências seria, invariavelmente, a defesa disso tudo. E aí eu volto ao ponto de que uma pessoa que cria uma obra não tem como controlar sua recepção, mas é fato que o domínio da linguagem auxilia a interpretação dos textos e subtextos.

Esses dias uma jornalista entrou em contato comigo pedindo uma entrevista. Ela assistiu a um filme e certa cena de estupro a incomodou particularmente. Queria escrever uma matéria sobre representações de violência sexual e gostaria que eu respondesse a algumas perguntas para fornecer aspas ao texto. Mas as perguntas deixavam claro um direcionamento: ela parecia querer que eu falasse “qual é o problema de mostrar uma cena como essa?”. E aí eu acho que eu não atendi às suas expectativas. Porque o que seria “como essa“? Eu me recuso a colocar todos os retratos de violência sexual em um mesmo balaio.

Diz-se que Truffaut falava que não é possível fazer um filme anti-guerra, talvez porque nossa relação com a imagem seja voyeurística, de criação de prazer. Mas aí citei em minha resposta O Mundo é Culpado (Outrage, 1950), que também sempre uso em aula, em que a cineasta Ida Lupino retrata uma jovem saindo de seu trabalho que é perseguida e estuprada por um desconhecido. A câmera jamais faz o papel de ser o olhar do perseguidor, atrás da protagonista. Pelo contrário, ora funciona como uma câmera subjetiva, mostrando o que ela vê, ora se posiciona diante dela, captando seu medo e expressando-o para quem assiste.

O resultado é uma sequência absolutamente aterrorizante, em que a empatia do público é transferida integralmente para a mulher acuada. Trata-se de um exímio uso da linguagem cinematográfica para o efeito desejado. Então a perícia técnica da Lupino com a linguagem, além, claro do cuidado textual com a trama, cria um exemplo emblemático de representação que não é endosso. E esse é só um dentre muitos, basta lembrar também a forma como Ava DuVernay aborda violência de cunho racista em várias obras e isso jamais significa justificá-la. Violência pode ser denúncia, pode ser catarse, pode ser até mesmo uma expressão de dor (e dor faz parte da vida, como muito do que é apropriado pela arte).

No final das contas estou misturando sexo e violência no mesmo texto porque costumam ser os temas que mais despertam gatilhos, que muitas vezes atraem ou repelem expectadores de acordo com sua abordagem e, claro, porque são dois dos principais elementos analisados para a definição da classificação indicativa de um filme ou série.

E é claro que podemos problematizar a erotização da violência sexual, o olhar masculino e a objetificação. Podemos questionar para o prazer de quem as imagens são criadas, que desejos elas representam, quais discursos extraímos delas. Mas daí a querer extirpar toda e qualquer presença desses elementos entendidos como incômodos de toda arte é como jogar o bebê fora com a água do banho. Às vezes é bom que o filme nos incomode. E sempre há a possibilidade de não assisti-lo.

Ainda sobre o retrato de ações moralmente questionáveis, retomando o fio da Clara, em algum momento (que não consegui localizar agora) ela afirma que confia que quem gosta de Hannibal não necessariamente seja uma pessoa canibal. Gostar de personagens interessantes, complexas, difíceis, não significa concordar com tudo que elas fazem. E aí ela cita Amy Dunne, a protagonista de Garota Exemplar. Eu AMO tanto o livro de Gillian Flynn quanto o filme de David Fincher. Na crítica da época do lançamento, escrevi “Garota Exemplar é filme tenso, manipulativo, vil e absolutamente hipnotizante e belo. Brincou com minhas expectativas e destruiu temporariamente minhas convicções. Nenhum desses aspectos são incoerentes entre si: todos eles se interligam em um contexto determinado em que isso faz sentido, através da construção narrativa de Amy”. Isso é lindo! E é a construção dessa personagem tão difícil que a torna fascinante, apenas para citar um exemplo.

A arte pode ser criada para funcionar como uma cartilha de bom comportamento. É exatamente o que Louisa May Alcott se propunha a fazer com o livro Mulherzinhas. E ele deu origem a dois ótimos filmes dirigidos por mulheres, um de 1994 e outro de 2019. Mas pode fazer tantas outras coisas que coloquem o dedo nas nossas feridas e nos façam questionar o que estamos vendo. Podemos não entender, não concordar e ainda assim amar. E por que seria necessário que toda personagem seja louvável?

Essa foi, inclusive, minha decepção com o filme Rainhas do Crime (The Kitchen, 2019), de Andrea Berloff, conforme escrevi na época: “Nesse ponto é preciso destacar que o tom incerto do filme é grande responsável pelo estranhamento. Ele poderia assumir as protagonistas como mais que anti-heroínas, como vilãs na trama. Seria instigante ver um filme protagonizado por mulheres terríveis, que não tentasse criar simpatia por elas e pelas barbaridades que cometem”. Mas a obra reiteradamente insiste em querer justificar os crimes, nunca se comprometendo com a criação de protagonistas que realmente engajem por gosto em suas atividades, para não perder a simpatia do público (talvez, justamente, por serem mulheres).

Eu não quero viver em um mundo onde toda mocinha seja uma piedosa motivacional (embora elas possam existir). Eu quero histórias complexas, histórias que me deixem de queixo caído, histórias que me deixem sem ar, histórias que me perturbem, histórias que me façam chorar, histórias que me façam sentir o músculo todo contraindo em uma reação física ao que está sendo contado. Quero histórias que me façam matutar por muito tempo. Eu quero linguagem interessante, seja na literatura ou no cinema. E eu não quero menos cenas de sexo só porque uma parte das que vemos hoje são “problemáticas” ou desinteressantes. Eu quero mais, feitas por gente mais diversa, com outros olhares (feministas e queer, entre outros), que abordem todos os desejos possíveis, que mostrem que os erotismos são muitos!

2 Comentários

Mariana

Sensacional!!!!

Perfeito texto!

Com ele consegui perceber o pq inclusive “retratos de uma jovem em chamas” é desgostado por uma parte da comunidade do vale.

Sensacional, parabens!

Feito por Elas

Obrigada! Poxa, toda obra é passível de crítica mas nem sabia que tinha gente do vale que não gosta de Retrato. Tão perfeito! <3 ahahaha Mas tudo bem, faz parte não gostar!

Obrigada pelo comentário! 🙂